林建農

將近 40 年前,當我還是個成功大學中文系的二年級學生時,我第一次聽到「二二八」三個字。

這份因緣起於中文系有門《新文藝欣賞及其習作》,由年約 40 歲講師張良澤授課。他經常編選「鄉土文學」作家,如吳濁流、楊逵、呂赫若、鍾理和、葉石濤、鍾肇政等人作品,找工讀生以細尖針筆在蠟紙上謄寫(俗稱「刻鋼版」),再由工友手推滾筒油墨印刷當教材。

老師,什麼是二二八?

張老師曾帶領我們到高雄美濃,實地踏查鍾理和筆下《笠山農場》,認識堅毅的「平妹」。也探訪王金河醫師在臺南北門主持的烏腳病醫院,許多截肢病患或坐或躺在病床,鋸除的烏腳浸泡瓶罐內當標本,怵目驚心不忍卒睹。

有天下午,張老師帶我們到成大榕園上課,大家坐在大榕樹下。忘了那次討論什麼主題,老師突然迸出「二二八」,但三個字脫口立刻停住,沒繼續往下說。當時,我完全不知道怎麼回事,多數同學似乎也一臉茫然。

有人舉手問:「老師,什麼是二二八?」張老師沒答腔。靜默了半响,那位同學追問,老師幾經沉吟,眼光飄向遠方。他以有些低沉、緩慢口氣說:「我不能在這裡講,你們有人會錄音,打小報告……」多數同學面面相覷,不明所以,但我知道的確可能。班上一個女同學先前找過我,緊張不安地說,某教官要她特別注意張老師,如果上課講些「有的沒有的」,要到教官室報告,她不知該怎麼辦?

1978年4月我讀大二時,成大第六屆鳳凰樹文學獎決審,後排幾位老師與工作人員和得獎學生合影,張良澤老師(左一)、葉石濤老師(左五)、呂興昌老師(左六)、吳達芸老師(左七)。(林建農提供)

1978年4月我讀大二時,成大第六屆鳳凰樹文學獎決審,後排幾位老師與工作人員和得獎學生合影,張良澤老師(左一)、葉石濤老師(左五)、呂興昌老師(左六)、吳達芸老師(左七)。(林建農提供)

那學年結束後的暑假期間,張老師到日本筑波大學任教,14 年後才回來。因為他和許多人被列為「黑名單」,臺灣雖是家鄉,卻不能自由來去。

囡仔人有耳無喙

到底二二八是怎麼回事?為什麼我從來沒聽說?

趁放假回家,我問媽媽:「啥物是二二八?」她當場愣住,神色詫異地看著我。頗嚴厲的爸爸,在旁扳起臉孔喝問:「你問這創啥物?囡仔人有耳無喙!」要我別多嘴。向來和顏悅色的媽媽,慎重告誡我,「好好啊讀冊,毋通烏白來,知影無?」可能被爸媽反應「嚇」到,我不敢再多說,也沒繼續追問。

那年代的教科書隻字不提二二八,我這個「乖乖牌」學生,就像媽媽交待「好好啊讀冊」。大二年滿 20 歲第一次有投票權,特別穿上繡有校名的西裝式大學服回鄉,桃園縣卻發生中壢事件(1977 年 11 月 19 日)。大四時還有美麗島事件(1979 年 12 月 10 日)、林義雄家宅血案(1980 年 2 月 28 日),當時報紙或電視新聞報導,不是輕描淡寫就是一面倒。

反共時代特別重視保密防諜,對臺獨更是大力批判,有「臺獨等於臺毒」之類宣傳手冊。提到二二八時大致是說,「一群野心份子如謝雪紅等,受到共產黨煽惑,藉查緝私菸糾紛,到處滋事製造暴動……」

噤聲的媒體

1982 年 9 月,我回到臺南,進入國民黨營《中華日報》工作。第一線新聞採訪,接觸許多「社會化」訊息,碰觸不少政治性議題。當時提到蔣介石,得尊稱「先總統 蔣公」,「蔣公」前得空一格。在戒嚴時期當記者,報社長官總要耳提面命,要我這「菜鳥」下筆慎重,別碰敏感新聞。因為即使有些稿子已發了,也可能被扣留或改得面目全非。

下班偶爾吃宵夜,酒酣耳熱之餘,總有資深同事談到以前某某報某某記者,因為搶了條「政治不正確」的獨家新聞,不但丟差事,還連累報社被停刊。可能因為這樣,報社和電視不太報導敏感題材,二二八、臺獨和蔣家內幕更是禁忌。

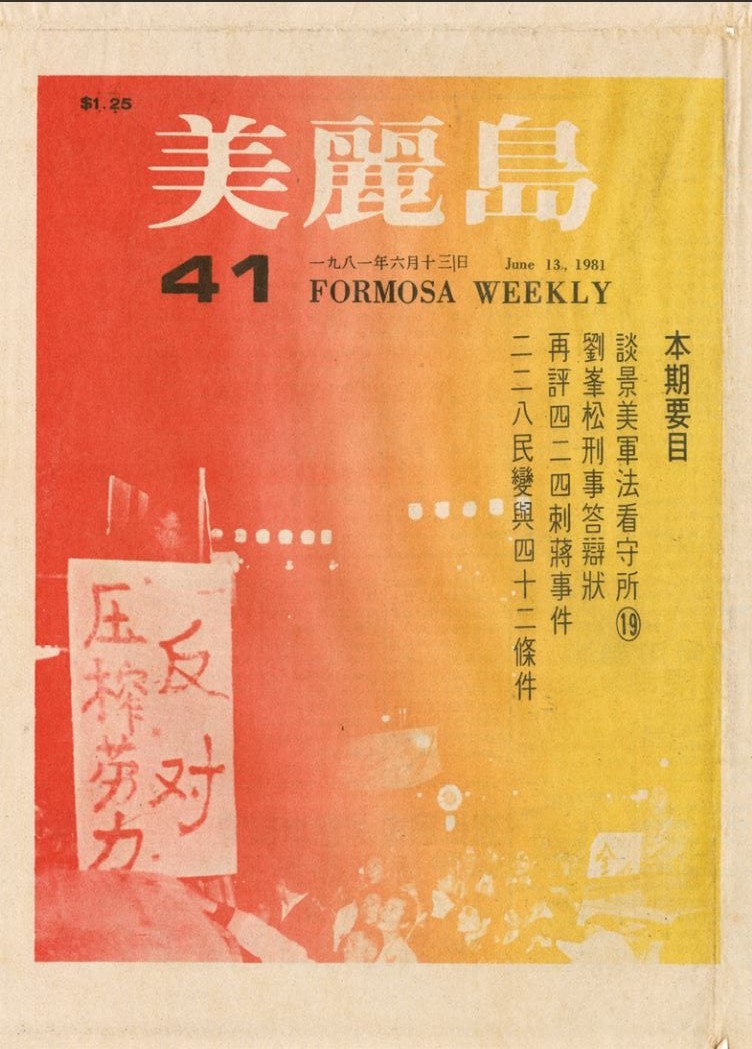

但在美麗島事件後,市面出現黨外雜誌,如《進步》、《深耕》、《關懷》、《政治家》系列,鄭南榕《自由時代》系列、李敖《千秋評論》叢書等等。他們常大爆主流報紙不敢登的內幕,題材多元,很受歡迎。但也常被警總查禁或勒令停刊,情節較輕沒收,嚴重的會將負責人判刑,書店或經銷商也有事。

美麗島雜誌(國立臺灣歷史博物館館藏)

美麗島雜誌(國立臺灣歷史博物館館藏)

緊張刺激的黨外雜誌閱讀經驗

我和很多人一樣,對黨外雜誌愈禁愈好奇,但它們會被查扣,並不好買。有家書店業者很夠意思,趕在沒收前「暗槓」幾本,偷偷賣給信得過的熟客。他見我上門使個眼色,趁四顧無人偷偷取出,捲成圓筒裹上包裝紙塞給我。當然,我要裝作若無其事,一手交錢一手交貨。拿到禁書強忍心頭狂喜,我趕回租屋處,深鎖房門緊閉窗戶,鑽進被窩捧讀,生怕被人發現,特別緊張刺激。

黨外雜誌報導二二八的方式,迥異於我所讀過的官方宣傳,讓我有不同認識,更有許多困惑。我很想找人請教和討論,但戒嚴時期每人心裡都有小警總,不敢恣意為之。

不過我大四時的導師呂興昌。和他的另一半吳達芸老師都很疼我,對我非常信任,所以我想到他們。於是把看過的黨外雜誌偷偷送到老師家,呂老師和我壓低嗓門,有如「交換情報」般。可能那時期培養的「革命感情」,兩位老師後來幫我提親,婚禮當介紹人。

以激進聞名的黨外政治雜誌《生根週刊》。(國立臺灣歷史博物館館藏)

以激進聞名的黨外政治雜誌《生根週刊》。(國立臺灣歷史博物館館藏)

受害者站出來

1987 年 7 月 15 日解嚴前後,社會運動空前蓬勃,二二八平反運動正式檯面化,我因採訪關係有較多接觸。有一本書,讓我對二二八更深入了解。當時世界新專(今世新大學)講師李筱峰,1990 年 2 月出版《二二八消失的台灣菁英》,林茂生、王添、陳忻、阮朝日、王育霖、張七郎、陳澄波、湯德章等等受害者遇害經過,令人掩卷嘆息,悲從中來。

1990 年 6 月,我轉任《聯合報》記者,主跑臺南市議會、市府和民進黨新聞,和政界、社運界有更多互動。臺南市政府設立二二八紀念碑以前,2 月 28 日在湯德章紀念公園前身民生綠園,舉行追思紀念活動,湯德章、王育霖等受害者家屬,終於敢站出來並大方受訪。在此之前,他們歷經 40 多年煎熬,辛酸血淚只能往肚子裡吞。

我的震憾教育

接著,我因為採訪受害者王育霖的家人,受了「震撼教育」。

日治時第一位在日本當檢察官的王育霖,戰後返臺到新竹任職。他奉命偵辦私吞美援救濟奶粉的「粉蟲案」,屢傳少將轉任市長的郭紹宗不到,親自前往市政府調查。不料,警察局長率大批員警包圍檢察官和法警,搶走搜查令和公文。王育霖為此辭職負責,轉任臺北建國中學教員,也在林茂生擔任社長的《民報》當法律顧問,撰寫社論或批評文章。

二二八事件前的家族合影。左一是王育德、左二是王育霖,中坐者為父親王汝禎。(國立臺灣歷史博物館館藏)

二二八事件前的家族合影。左一是王育德、左二是王育霖,中坐者為父親王汝禎。(國立臺灣歷史博物館館藏)

1947 年二二八事件爆發,3 月 14 日午後,幾個穿中山裝男子持槍帶走王育霖。當時長子克雄兩歲半,次子克紹兩個月半,26 歲的太太王陳仙槎帶著稚齡孩子,到處奔走找不到丈夫。半年多後無計可施,只好搬回臺南,有的親友避之唯恐不及,嚐盡人情冷暖。

王媽媽的悲願

王育霖親弟弟王育德,為哥哥的遭遇非常不平,在流亡日本期間,致力臺灣語文教學,出版過《臺灣:苦悶的歷史》一書。他積極鼓吹臺灣獨立,被執政國民黨視為眼中釘,列為「黑名單」無法回來,1985 年客死他鄉。

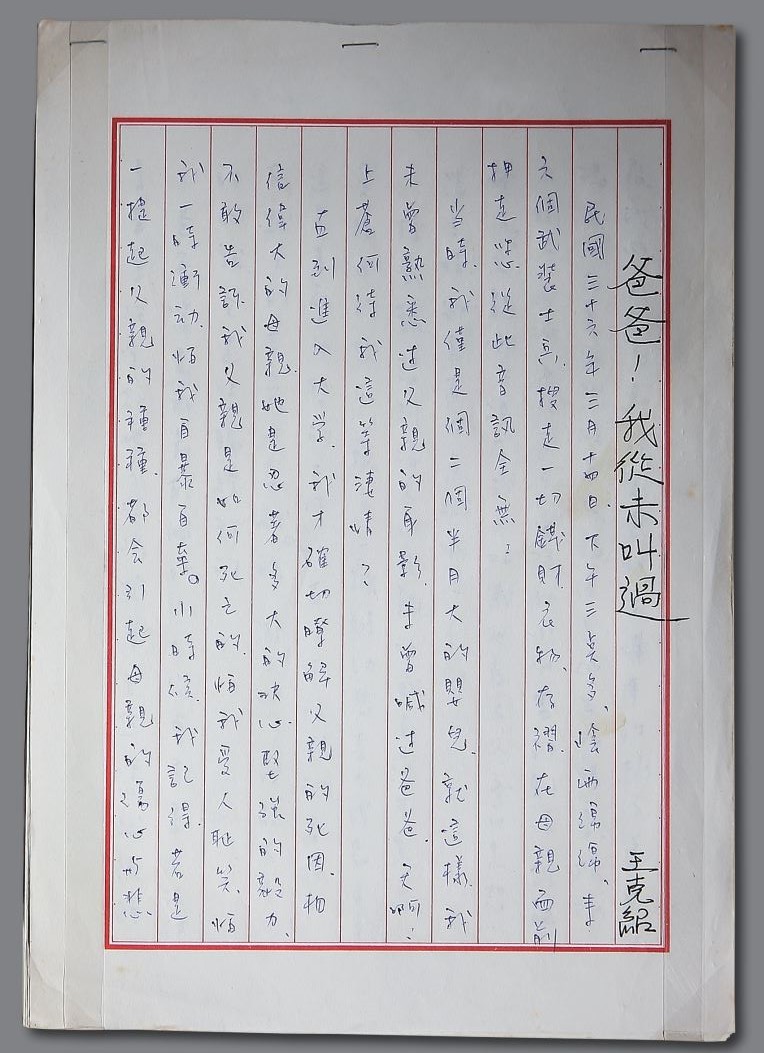

至於襁褓中即失去父親的王克紹醫師,在〈爸爸!我從未叫過〉文中說,媽媽擔心他被人恥笑,不肯說爸爸怎麼死的,上大學才確切知道父親死因。

王克紹,〈爸爸!我從未叫過〉手稿(1991年)。王育霖被捕時,王克紹才兩個月,後成為臺南知名外科醫師。(王克紹提供)

王克紹,〈爸爸!我從未叫過〉手稿(1991年)。王育霖被捕時,王克紹才兩個月,後成為臺南知名外科醫師。(王克紹提供)

猶原記得廿多年前採訪王陳仙槎女士時,她講到尋找丈夫往事,不禁淚流滿面。她悲傷地說:「經過遮爾濟年,我知影,阮翁無可能轉來啊。但是我拜託你,嘛共我講伊是佗一工死的,予阮用彼一日來做忌!」

傷口還未癒合

1995 年 2 月 28 日,李登輝總統代表中華民國政府,首次為二二八事件向受害者家屬和國人道歉,之後立法院制定《二二八事件處理及補償條例》,規定每年 2 月 28 日為「和平紀念日」,由總統明令公布施行。但王家直到現在,仍然只能以王育霖被抓走的 3 月 14 日做忌,96 歲高齡王媽媽卑微的請求還沒實現。

「二二八」早已不是禁忌了,但傷口至今難以癒合。

不同世代、不同族群、不同政黨,各有不同解讀,甚至叫罵、尖銳對立,敏感與複雜超乎我的想像。2017 年是二二八事件 70 週年,70 週年紀念活動過後,如何敞開胸懷、虛心了解、互相尊重、彼此理解,好好面對「我們的二二八」,是大家共同課題。

本文經授權轉載自故事 一位戒嚴時期記者的告白:「二二八的敏感與複雜超乎我的想像。」

相關新聞

編輯精選