您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說】 張耀仁/後門 - 下

圖◎吳怡欣

圖◎吳怡欣

◎張耀仁 圖◎吳怡欣

7 做賊一更,顧賊一暝

也許是現實太過於貧乏吧。

像現在,妻毫無預警地衝進來指著他罵:「老不修!」一張臉脹得赤紅,過於心急的演員一股腦把台詞都背出來似地:「攏已經有歲了還在肖想少年查某不見笑出世沒見過這麼不見笑的人!不見笑咁是又要去爽快咁是又要去找伊你講啊你講啊!」

他聞見濃濃的酒味,有一片刻以為妻又要一如往常癱倒在地,未料一個瞬間高舉著手中的看板嚷:「道路不通!台灣中風!」約莫想起誰的叮囑,像小學生背誦課文結結巴巴念著:「與,與,與自己共存亡!」妻鬆了口氣,大喊著:「與財產共存亡!馬露.洛帝,你少做夢!我絕不會和你離!不見笑你,不見笑!」

他的本名叫做林勝雄,馬露.洛帝是他的泰雅名。「馬露」是眼鏡的意思,洛帝則是妻的父親之名,直譯過來就是「洛帝家戴眼鏡的那個人」。奇怪的是,他年輕時並未配戴眼鏡,但妻的父親卻為他起了這個名字,許是認為他是個讀書人吧。但他只不過讀過幾年書罷了――當兵的人泰半都沒書讀,或者說,沒興趣讀――這麼一來,彷彿預告了和妻接下來的生活恰是一場錯誤的認知與排演:排演對愛的呵護,對婚姻守貞……

但最初的時刻都是真心真意的吧。不然不會為了更好的生活決心往更高的山裡走……妻又把當年的一草一木拿出來講:「都是伊的味!都是伊的臭味!好險天公伯有目睛,做賊一更,顧賊一暝!看你把車停得斜斜就知道裡面有鬼……那輛車,那輛車我也有出錢……不見笑!不見笑你還想去找伊!」

他不明白妻到底去哪裡學會台語的?想來,恨意也必須透過另一套語言去表達吧,否則如何區別激情的詮釋?儘管真正的激情是不需要言語的,真正的激情,只要一個擁抱就意味著全部了。

而今,妻變成一個錯亂的人,除了那年的記憶愈來愈清晰,也愈來愈不甘心,整個樣子也就像不折不扣的——他闔上眼,盡可能不去想那兩個字――在他們家裡從來沒有誰發瘋的問題,只有如何忍耐的結果。

他面無表情地任由妻咒罵著,激動著。

8 自己的救贖

妻變成這樣,是他造成的嗎?他極力抗拒這一答案,卻無論如何總想起那場日本行,起先是妻對於他的本能抗拒,漸漸地抗拒變成疏漠,疏漠之後就是永遠的疏離了。

那時候,尚未意識到這將是一場災難的開端。那個風雪紛飛的夜晚固然沮喪,但苦行僧該有的行止早內化成意識的一部分,旋即止住那樣不忠的欲望,反覆思量該如何化解妻那冰凍似的背影――他記得新婚時,妻幼獸般抖著肩膀,而他不知所措地猶豫著該不該靠近,畢竟妻的父親暗示過他:「瑪雅從小身體就不太好啊。」――他其實非常感激老丈人願意把女兒嫁給他,再怎麼說,他不過就是個萬年士官長,終日只知道罵罵咧咧與刺槍,原以為就此孤老一生,未料竟遇上妻這樣的少女。

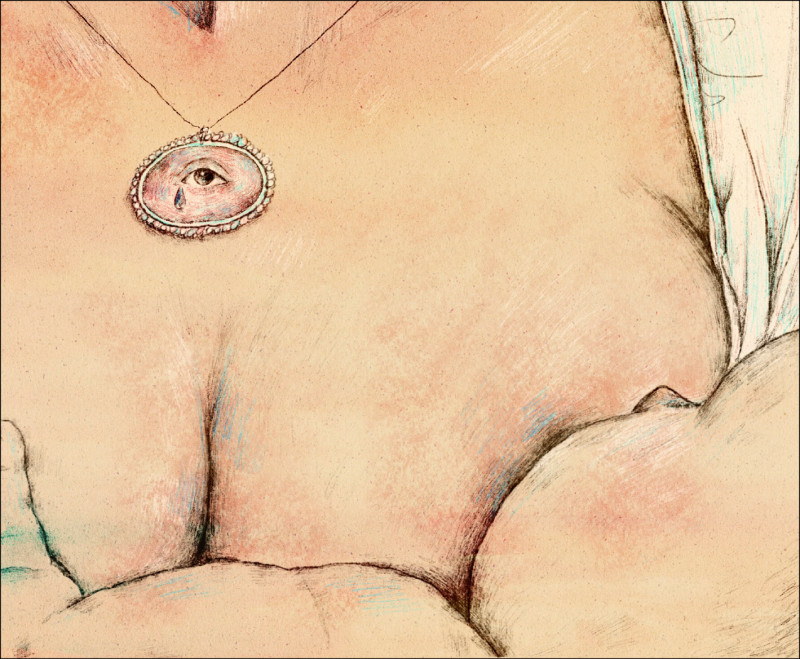

真的是少女。當他的手心爬上她的腰腹時,可以聽見萬物輕輕地喟歎。那許是再怎麼樣都配不上青春的滄桑,一瞬間竟擁有了豐潤無比的光芒,使他無可置信命運的賜福,而當另一個她降臨到他的生命裡,他也為著擁有兩倍青春的機運,深深感謝上蒼對他的厚愛。縱然,最終他亦明白:禍福從來就是相依相偎,享樂的同時也必然付出等值的代價。只是沒想到,竟會是妻變成另一個再怎麼呼喚,也喚不回原本面貌的瘋癲者。

去日本之前還好好的,去日本之後也不見異狀……他反反覆覆思索著:究竟哪個環節出了問題?然而好比伐樹的第一刀,一旦往定點砍下之後,就註定了再難恢復的缺口,等到最後一刀落下時,激起一地的落葉與羽絨也就不是什麼值得驚訝的事了。

他找不到解答,妻卻始終把那件事記得牢牢的――也是理所當然吧,否則換做是妻被哪雙粗糙的手撫摸,他能輕易說忘就忘嗎?於是他不再埋怨了,把妻的病當做自己的救贖,日復一日照護她、看望她,像呵護著那些蘋果樹,終究理解:彌補過錯是多麼辛苦的一件事。

終究明白,照顧一個病人其實令人身心俱疲。

9 愛的真諦

「你講話啊,你不是舌頭很輪轉?」妻還嚷著。

「沒話可講了?那就是承認了是否?」妻的唾沫掛在嘴角。

「講啊,咁是還在想伊?」妻繞著圈子,手上的看板拖在地上吭咚吭咚。

他看見撒隆隔得遠遠的冷眼,旁觀一齣好戲似的――是他叫妻進來的嗎?他不敢回過頭去,深怕那些嘲弄的眼光――多少年的奮鬥,使得他和這些耆老、代表得以平起平坐,山上哪個人見到他不是馬露叔、馬露哥地喊?甚至有人知道他的情況後,同情地對他說:「欸啊,每個新娘不一樣,每個老婆都一樣!」約莫提到婚姻都是又怨又怕。

然而隔著一座山眺望彼此,與真的走進山裡頭,那是截然不同的風景,一如當年他們來到這裡才赫然發現翠綠底下盡是黑墨,凡是陽光曬不到的所在都有著陰暗面。面對妻的病情,就連脾氣再好的拔浪也舉雙手投降,更何況他一心一意地照料?好幾次,他一面喘息一面流淚,不知道還能怎麼幫助妻?甚至後來請了外籍看護照顧她,卻被妻給嚇跑了。再後來,教會裡好心的牧師願意為妻做醫治禱告,一週二次,每次幾個小時,擺明了也就是給他有空檔好好休息。

他記得把妻交給牧師的輕鬆,好幾次,他為自己的如釋重負感到羞恥,卻又無法壓抑那樣的念頭:「丟了吧。丟了吧――」那樣細微的聲音囓咬著他,以致他面對滿山霧靄茫然著。禱告堂裡反覆播放〈愛的真諦〉,他一面聽一面淚流滿面,埋在臂彎裡的臉孔像受傷的幼獸皺在一起,但他已經白髮蒼蒼了。年輕時犯下的錯誤跟隨著他,使他到哪裡都拖著無形的暗影,但他不怨它,只是揣度著,如果可以再去到日本的話,是不是就能夠解開妻為何變形的謎題?

「按怎?你笑啥?」妻敲著看板。

「按怎?你攏沒話要對我講?」妻離得好近好近地盯著他。

「按怎?咁講你都不會良心不安?」妻的眼神像鳥禽那樣不具感情。

他痛恨起撒隆來了,為什麼要把他的不堪曝露在眾人面前呢?為什麼要讓妻成為抗議的工具?

他試著拉住往前跑的妻,卻被奮力掙脫,那瘦得只剩下骨頭的手指在半空中亂揮亂舞著,試圖指揮似的,直直指著他。

10 後門

等到回過神來,大門已經被衝破了,老鼠樣男人還來不及帶走他們,已被一群孩子團團圍住。他們發動親情攻勢,勸一部分耆老跟著一起回去――其實,他非常佩服這群孩子,面對部落涇渭分明的階級觀,他們竟敢試圖挑戰老一輩,這不就像當年他們毅然決然鑽入這座山的憨勇與了豁嗎?

原本擺在地上的行李都被提走了,就連停在外頭等著接他們下山的遊覽車也進退失據,司機坐在那裡一面抽著菸一面講電話,不時往大門這邊張望。老鼠樣男人大概沒料到,一鼓作氣的集體意志會瞬間瓦解――「你還不走?不見笑啊你!」妻像洩了氣的答錄機,反覆說著同樣的句子:「道路不通,你會中風!道路不通,我會中風……」應是撒隆教她說的吧?此時此刻,不見撒隆,想必還有其他長輩需要安撫吧?想必下次見到他,該把檳榔芋的價格算一算了,不然老朋友在天上知曉,能不急得跳腳嗎?

但他相信不會的,拔浪之所以值得懷念,恰是他始終不疾不徐、不煩惱也不埋怨,純粹赤著腳踩在芋田裡,純粹感受芋葉拂過腿脛的騷癢,那樣不同於水果套袋翻飛的大剌剌,並且無須向誰鞠躬哈腰的理直氣壯。如果拔浪還在的話,會勸他放棄嗎?放棄對於從前的追索,放棄這趟旅程,放棄太過執著的心――他真的執著嗎?

老鼠樣男人終究強行突圍,領著他們匆匆忙忙趕往這棟建築的後門,未料門鎖上了,掏著鑰匙的手不聽使喚地顫抖著,一如當年出軌時,每每從旅館大門離開不能自已地全身發冷著,那種明知犯罪卻懷抱僥倖的激爽,以致他經常處於憂懷與縱樂的矛盾之中。

「走啊,你咁是還要等伊?」妻拉拉他。

「走啊,我肚子餓餓。」妻說。

「走啦走啦。」妻緊抓著看板,像個固執的孩子。

不會再好,也不可能再壞了吧,他想,他們的生活約莫就是如此吧。妻不可能從那場夢魘中醒來了,也還好醒不來,她才能在虛構的世界裡找到真實的情緒,畢竟隨身帶著記憶的人,註定是要痛苦的,更何況他正是這場痛苦的罪魁禍首,就算再回到日本,能挽回什麼?又有必要挽回什麼?

也就是門轟然打開之際,那群孩子們吶喊著跑了過來。老鼠樣男人一面張開雙手阻擋,一面回頭要他們快走,有些老代表受不了責罵,上前和孩子們爭辯起來;有些行動不便怔忡地站在那裡,像個做錯事的孩子頭低低的。強風陣陣,樓梯間迴盪著窘迫的喘息聲,有誰附耳對他說:「先回去,先回去,改天再偷偷下山!」

改天,再把這趟旅程走完吧。是一個老代表,笑得像老鼠樣男人,表情帶有一絲絲滿足,一絲絲老練與精到。出其不意地,迎面而來的山坡層層翻湧著,雪似的水果套袋發散著銀亮萬千,銀亮得令他有一瞬間睜不開眼來,只顧張著黑洞洞的嘴,半晌說不出話來,半晌,只能將妻的手握得更緊更緊――●

網友回應