您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】林餘佐/棄之核

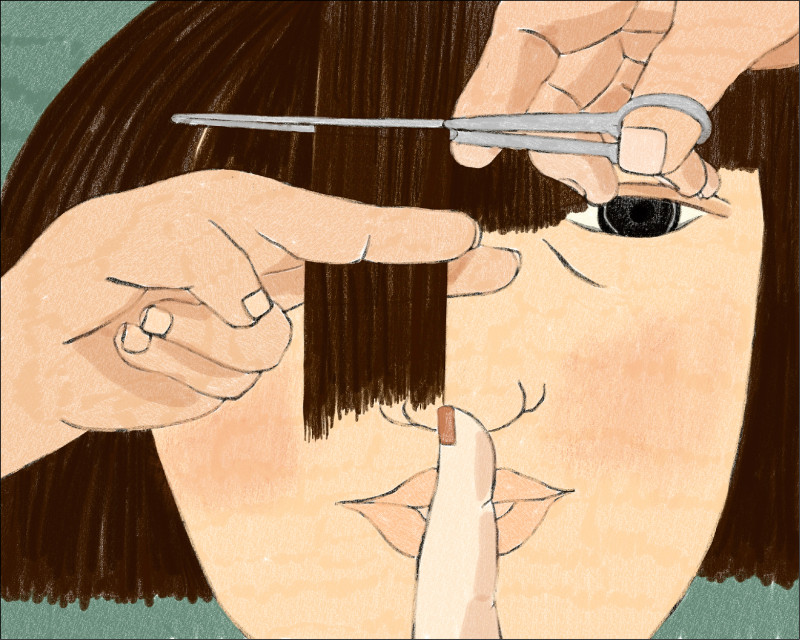

圖◎郭鑒予

圖◎郭鑒予

◎林餘佐 圖◎郭鑒予

果子最先長出核才有果肉。生命中的內核決定了生命的樣態。一直到現在,我明白身上某種頑固隱喻的起源。核從一開始就偷偷摸摸生長著……

生命中某個物件被神移動了

幼年無人作伴,寵物便是唯一的慰藉。那時剛從台北搬回嘉義,母親與父親平分了僅有的現金,便開啟長達二十多年的半分居生活,是到長大之後才聽到所謂的「假日夫妻」一詞。國小放學回到家中便待在沙發上,轉著一百多台的電視頻道,鄰居之中並無年紀相仿的對象,而妹妹尚小交由外婆照顧。從放學到母親工作返家之前,我獨自一人安靜且無聲,眼瞳裡倒映著電視的螢光,漫長的午後,陽光慢慢偏移;我像是某件有陰影的家具。

母親或許看出我的孤單,於是陸陸續續為我添購了許多寵物,印象中養過白文鳥,從沒有毛的雛鳥開始養起,據說這樣才會親人。用美工刀將竹筷子對剖,讓它成為餵食的器具,將飼料摻水搗碎成糊狀,一匙一匙地往雛鳥的嘴裡送。雛鳥伸長脖子、振著沒有羽毛的雙翅,嗷嗷待哺的模樣煞是可愛。

雛鳥長大後確實親人,會在我手上停留、徐走。然而,每段親暱的關係總是短暫,在某天打開窗戶時,白文鳥或許受到野地的感召,飛了出去,再也不曾回來。日後看著空蕩的籠子被風吹過,總覺得適合用侯孝賢的長鏡頭來哀悼,如電影《戀戀風塵》的最後一幕――山悠遠地生長。植物獨自生滅,只是一剎那的時間,卻教人掛心。我想牠對我有過深刻的依戀;但不確定。於是,我學會繞過傷口生活,像是在日子最薄處打磨文字,成為透明的記號,點綴著生命。

第二次為動物傷神,是國小自然課上發的蠶寶寶,軟嫩的身軀一節節地蠕動,在相對巨大的葉子上緩慢進食,每次課堂間我都會把紙盒子拿出來,看著牠們進食的畫面出神;那畫面安靜且迷離。蠶寶寶沿著葉脈咬出細長的缺口,像是某種隱形的道路,空缺的部分反而成為視線中的焦距。咀嚼式口器不斷開合,像是規律的儀式,牠們咬出我心裡的破口,破口長成一灘深淵,我以肉身酗著它。蠶寶寶是飛翔、離去的隱喻,在豢養的同時,即想到它們有天也將振翅離我而去。

孩子們不分貧富差別均領到一盒蠶寶寶,同儕之間便開始了競賽,爭相將自己的蠶養得肥美,於是將大筆大筆的零用錢往文具店裡消費,換取一包又一包的冷凍桑葉,冷凍桑葉還得經過一番細心處理,要用衛生紙小心擦拭桑葉上的水珠,以免蠶寶寶吃了腹瀉死亡,較神經質的同學會用吹風機將桑葉烘乾,才哄著蠶寶寶進食。後來,不知道哪傳出的說法:「現摘桑葉的營養價值大於冷凍桑葉」,或許是自己的心理作用與集體暗示,總覺得吃現摘桑葉的蠶總是特別有活力,咀嚼時彷彿可以聽見愉悅的聲響。同學們開始尋找哪裡有桑樹,像是某種宗教性的狂熱。

學校周圍的桑樹早就被住得近的人採摘一空。我住得遠,總是對著光禿禿的桑樹發愁,深怕我的蠶營養不良、無法順利結繭(後來才懂得,對於蠶結繭的焦慮,或許來自對成長的擔憂,氣虛的我能夠真的活下去嗎?以常人的姿態活著)。某天升旗典禮時,我聽見隔壁班的同學的對話:「我發現一棵新的桑樹,葉子超大」、「真的嗎?還有很多葉子可以摘嗎?」我努力在教務主任訓話的空隙偷偷記下神祕桑樹的位置,位於學校的西南方,平日很少有學生會經過的道路,如今竟長著一棵貌美的桑樹,無人知曉,簡直是充滿奶與蜜的神聖領域。

我懷著偶然聽到的祕密,熬到了放學,我繞過熟悉的回家道路,準備開始採桑行程,夕陽落在身後,將道路照得發亮。讓一切充滿著儀式感,像是在求道、覓仙丹一樣。我走在陌生的道路上,揣著裝著蠶寶寶的紙盒、忍著細小的恐懼,專心尋找神祕且貌美的桑樹;放學的人群隨著道路蔓延而變得稀少,最後只剩下我站在道路的中央,前後皆是空蕩的街景,我開始變得心慌,害怕這條路會這樣無邊無際下去,最終變成一場黏稠的夢(就像我成年後的那些夢一樣)。

忽然轉角傳來金屬相互碰撞的嘈雜聲,接著是鼓聲、號角……伴著這些聲響出現的是鄰近宮廟的建醮隊伍。鞭炮、鑼鼓、尖銳的法器,以及虔誠的信眾,這些元素構成一條擁擠的河流――有如電影《神隱少女》中的河流,吞噬著太多情感、人事,以至於變得濃稠的樣貌。一張狹小的木造椅子被舉起,座位變得巨大起來,我看不見的事物正在指揮著隊伍的走向。氛圍太過迷離,空氣中彌漫著迷幻藥似的節奏,在恍惚中我跟著隊伍走了好大一段路――壓根忘了找尋桑樹一事。

隊伍回到原本的宮廟前庭,這時人群開始一一跪下,等著轎子從頭頂上穿過。我也跟著隔壁戴帽子的阿婆一同跪下,我看著她的臉龐,眼神中透露出虔誠卻又迷茫的樣態,那是我從未見過的複雜神情,像是被某種語言難以描述的力量所籠罩著,這樣的力量驅使我也低著頭,凝神等候轎子的經過。

鑽轎子的儀式很快就結束,起身後我看著周遭的人群帶著酣飽的表情散去,彷彿剛結束一場流水席,他們攝取某種抽象的物質,好讓各自的生命藉此得以更新、變形。這此時,我才想起採桑葉一事,也同時發現裝著蠶的紙盒不知道在何時不見了。我急忙沿著路途尋找,但未果;天色很快暗了下來,沒有豐盛的桑樹、沒有等待進食的蠶,一切如夢幻泡影。我試著說服自己:也許牠們在鑽過轎底之後,突然間改變了物理的生命型態,變成蛾飛走了。我在空曠的前庭待了一會,覺得自己再次被遺棄了。我忘了那天是如何結束這場怪異的旅程,但總覺得生命中某個物件被神移動了,祂再也沒有幫我恢復原狀。

等待某人將我輕輕拾起

白文鳥與蠶寶寶的離去,是標記童年的兩個重要事件,或許也是構成我某種害怕被遺棄的情結。榮格認為情結的起源,勢必存在於個人性格之中,而且是比童年更為深邃的東西。我想那深邃的東西應該類似水果的核,你只有在爛透的果肉中才能見到它的樣貌。成年後,肉身漸漸朝向腐朽的一端邁進,隱藏的核開始露出一點形狀出來:貌似水晶的質地,看得見的部分有些淡紫色,在夜裡折射出好多重疊的夢,似巨大的拼布,包裹著我淺淺的睡眠(深邃的東西會在睡著後變得清晰)。

成年後我有睡眠上的問題。加上日夜顛倒的生活作息,使得睡眠變得破碎。從智慧手環監測的睡眠質量總是顯示不良,這使得我害怕夜晚。在夜裡聽著枕邊人睡著後的呼吸,我有一種被全世界遺棄的心情。總覺得自己是被遺落的物件,等待某人將我輕輕拾起。日子好端端地,沒有誰背棄誰,沒有誰不告而別,但我總陷在失落的氛圍裡,像是一件家具被遺忘在回憶的角落,布滿灰塵,灰塵之下是指紋,指紋之下是氣味;氣味是大腦裡海馬迴的一首樂曲,高音部是雛鳥脖子透出的血絲,有些許的腥味,中音部是冷凍後的桑葉,草本的味道滋長;低音部則是厚重的窗簾,陽光灑在上面,一種陳腐、寂靜、溫熱的混合味道。

事實上我真的曾在睡夢中被遺棄過。八歲時的一次搬家,讓我首次真正成為被遺落的物件。那時父母親白天忙於工作,只能趁著下班時整理、打包物品,搬家當天,父母親一直忙著打包到深夜,而我早已因為玩累而在沙發上入睡。父親開著借來的貨車,母親將家具、雜物、魚缸……逐件搬上貨車,東西太多得分批運載。母親看我睡得沉,便直接與父親乘著貨車前往新租賃處,他們料想短短十分鐘的車程,我是不會醒來。沒想到,寂靜是最巨大的聲響。我從睡眠中轉醒,靜靜環視四周,不成套的家具以及尚未封口的紙箱,即便是孩童的我也明白,自己是被留下了,父母親不知為何離去,我被遺棄在殘缺的家裡,只能縱聲哭泣。

這個被遺棄的經驗,在成長的階段不斷地被憶起,最後在生命中成為核一般象徵性的存在;成為日常生活中不斷歸返的鬼魂。我總是感到被遺棄,特別是在夜裡。某天深夜從淺眠的夢境甦醒,背對著全世界,想起吉本芭娜娜〈白河夜船〉中的紫織,她總能讓我感到慰藉。紫織在大學畢業後從事的「陪睡」的工作,工作內容是在顧客入睡時陪在他身邊,在陪睡的過程中,紫織並不能真的睡著,因為得提防顧客醒來。倘若顧客真的醒來,紫織會在床邊微笑、凝視他,並遞上冰水。第一次閱讀時我差點哭了,紫織從事的工作在我看來十分溫暖,她看顧著每一個難眠的人,並給予巨大且柔軟的善意;天使般的人是存在的,像一杯能讓人安心的冰水。

由於睡眠的不穩定,白晝時我總覺得困在時差之中,我欲抵達的遠方,是柔軟的麥田,一陣風吹過,棕黃色的麥梗起伏像數以萬計的小手,我急需被撫慰。困在時差裡,我是疲倦的旅者,不斷書寫,書寫就是自我應答,我往空白的密室投擲話語,任它們彼此碰撞、碎成一地――像是喉嚨吐出的穢物。更多的時候,書寫就像小時候無聊打發時間的遊戲,拿著一枚硬幣,將白紙覆蓋在上頭,以鉛筆拓印出硬幣的輪廓;事物逐漸明朗;果核逐漸顯露。

肉身藏匿著果核,時光是極薄的複寫紙將我包覆,神用手輕輕拓出謎樣的果核。

(祂滿不在乎地瞄了一眼,隨即又將其遺棄。)●

網友回應