您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】馬尼尼為/我的美術系少年

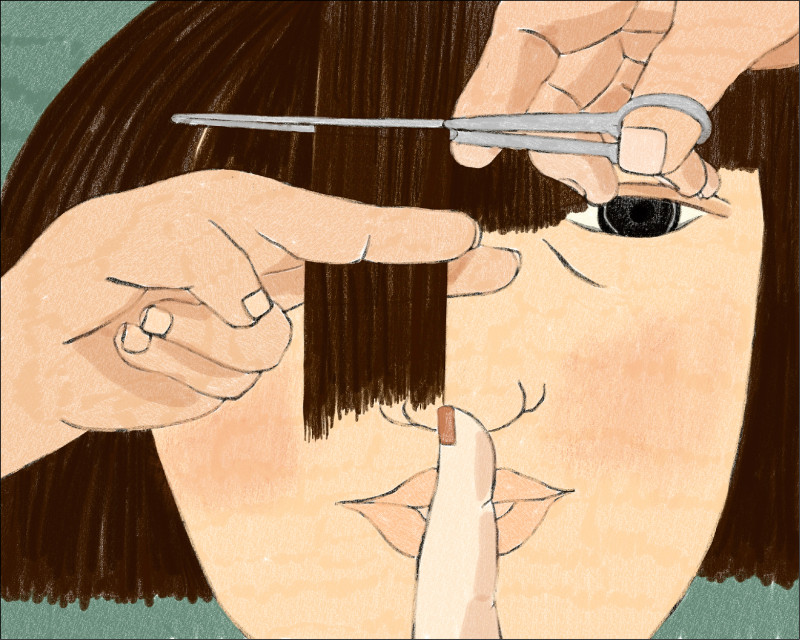

圖◎馬尼尼為

圖◎馬尼尼為

文.圖◎馬尼尼為

我讀師大美術系的時候。班上沒有一位台灣同學和我說話。四年下來,一句話也沒說過的同學很多。就算十年過去。這班同學都比便利店店員更令人陌生。三十餘歲時,班上最優秀的同學突然過世了。唯一一位會和我說話的台灣人問我要不要去告別式。是同學一場沒錯。可我和她沒說過話。我沒去。死去的人應該也不會要我去。她不會在乎少我一個人的。我死的時候也不希望這班同學的出席。

我運氣不好。沒能遇到好老師。那四年,只有上課地點。沒有老師。像是今天素描課要去地下室畫石膏像。今天去郵局外寫生。今天去台大寫生。今天在五樓。人體寫生課教室就那兩間。同學分兩組。那幫男生霸著那位美麗豐滿的模特兒。其他人就在隔壁。畫的是身體已經快失去曲線的老女人。她的臉蛋還是漂亮。但所有肉體的光彩已經褪去。連老師都在年輕模特兒那間教室。我也想去畫年輕模特。那是所有人都會想看的。因為那一看就知道這種美不多得。我看過的模特兒算多。因為我很愛畫人體。我從來不錯過人體課。還付錢去外面畫。我很慶幸自己是女生所以能夠毫無欲望單純地欣賞這種美。我感到敬意。感到肉體的光亮。

某年學姊們辦了僑生聯展。就是系上所有僑生,也許十餘位每人出幾件作品就好。學姊取了「角落」畫展這個名字。這名字很沒氣勢。也反映所有人在這裡的處境。你們怎可以在那裡展?這是我聽到班上同學說的話。我想系上老師沒有人進去看,系上老師沒有人對僑生有興趣。「角落」並沒有留下什麼。因為在那樣的環境我們都失去了創作的能力。我畫了很多人體速寫。很多的風景。在宿舍後面樓梯間畫。偷拿了一個系上的畫架。因為我床位就在門打開的最壞床位。弄了一塊布。還是沒有其他床位好。我好想在最裡面的那兩床。但那些早早就被學姊們占了。樓梯間也好。打掃阿姨也不會罵。

系上畫賣最多最紅那位老師其實我也不討厭他的作品。還買了他的畫冊。有時也拿畫請他看。我放在走廊上。油畫就靠在牆上。老師不會蹲下來看。他還用腳「指」畫。但那種時候你不會想到這些事。只會很有禮貌地道謝。每年期末大掃除時我們幾位僑生都會去撿畫布。那些被遺棄的畫壞的。我們會把畫布割下來拆掉。再自己繃上新的(重複使用了畫布內框)。也許會省一些錢。也許那時也沒有精確地算過。好像那種潛意識的窮又作祟。我很清楚我們不是為了環保資源再用的想法。因為只有我們幾位所謂落後國家的僑生會去撿畫布。從來也沒有台灣人主動把他們不要的畫布給我們。他們就是留在教室裡。等工友清掉。

我的創作力是無處發洩的。也不知道要怎樣發表。畫展也沒有帶來任何機會。學校附近高級的咖啡店簡餐店很多。很多店家也願意讓美術系展。但去的人就是吃飯。沒有任何一個人注意到牆上的畫。我在不同的店家展過兩次。除了自己和朋友要付錢去吃飯(也沒有打折),完全什麼都沒有。我就是做油畫的搬運工。只能用走路搬來搬去。一堆人在留言本裡寫:我喜歡你的作品。你作品很棒。對我一點實質用處都沒有。這些路人的稱讚有什麼用呢?我後來再也不會在咖啡店展畫。也不再放留言本。我只標價錢。

畢業那年我實在受夠了搬家搬那些畫布。我想把有框的都送走。我問了一位教育系老師。他算是上課有內容的。他選了一張有石膏像的靜物。因為石膏像是哲學家他特別有感。當然,那些畫我都畫了很久。但也談不上捨不得。我的作品太多了沒有捨不得的。我把那裱了銀框的油畫搬到他的研究室。幫他掛上去。就在他座位後方。他說他同事也想要油畫。我又搬了一張去。他們都沒有讓我感到誠意。多年後我看到我先生的同事跟美工科同學要了一張畫。給了他三千塊裱框錢。我突然想起了這件事。才突然感到憤怒。

我有很多被垃圾一樣處理掉的畫。是在它們的命運中消失的。我大意處理自己的作品。有時我會想起它們。在命運中有太多時候顧不了那麼多。自己的畫到底是什麼。我不留戀物質。甚至討厭。所以才會丟了很多。這世界上被丟掉變垃圾的畫很多。它們不會寂寞。

油畫是一種不切實際的媒材。只有學生和專職畫家會畫。顏料畫材都不算比其他媒材貴。但空間最貴。油畫需要的空間最多。油畫的臭油味需要通風良好的空間。不然你找死。油畫慢乾。它一天一天地揮發臭氣。我丟過兩次油畫顏料。有過幾次想重拾油畫的激動。我看到有工作室的人會嫉妒得眼紅。我後來在牆上貼了很多拍賣圖錄上切下來的圖。因為拍賣圖錄在二手書店很便宜。而且印得比過去看的所有藝術類書籍都好。我需要想像自己有一天會畫。會自己做畫布。做真正的麻布。那種畫布畫起來質感就是很好。我需要這種想像。就僅止想像也好。

我如果在那個時候懂抽象畫就好了。就不會活得那麼抑悶。什麼也不懂只會埋頭畫的少年是無用的。那只是一場空的夢。沒有人看得出來那是什麼的。如果我那個時候懂詩也好。

也許我不說話的下場就是畫了很多畫。但這些畫沒有想法也沒有激情。那只是一個人面對一個陌生環境的方式。沒有人注意到我。也沒有人喜歡我的畫。一張畫能賣多少錢。水彩、油畫、版畫、速寫價錢不一樣。我沒有想過這些。那些是我後來去畫廊上班才懂的。全班同學都在畫一百號的畫。他們沒有問題。他們是社會的菁英。畫什麼都沒有問題。

我只有三個朋友。同鄉同學菱。我們幾乎形影不離。緬甸華僑晧。他是名符其實的僑生。父親是緬甸華僑學校校長。在台灣也有家。他是同志。以及另一位怪咖台灣女同學青。三位都是邊陲人。同志家境很好。但他從來沒有看不起我們。他喝星巴克咖啡。有一次買一送一。他帶了一杯給我。我生平第一次喝星巴克。很冷的時候我會抱怨。他說穿一件小毛衣就好了。我不知道什麼是小毛衣。他喜歡借用我的身體當衣架。我就給他用。穿他做的衣服。讓他拍照。我們好像在玩遊戲一樣。他畢業後用那些拍我的照片去了倫敦。再也再也沒有聯絡過。

那四年遇到過喜歡我的人就只是要借用外形。其他再也沒有。同性間也沒有太大熱情。我和菱在一起就是我們上什麼課都在一起。因為我們都沒有朋友。就是這樣而已。她後來找到了教會也拋棄了我。她從來沒叫我去教會就是。她後來也回去了。回去不久後母親過世。我見過她漂亮的母親。漂亮的妹妹們。我們都算長得不錯。但沒有人喜歡我們。我們的作品可能也不錯。但沒有人稱讚過。我們還一起參加過系上的啦啦隊。跳過那種很幼稚的舞。那時候,在那很多次的練習之中。我們沒有交到任何一個台灣朋友。也都還是我們兩個。很多年後,我走在師大附近都會想起她。我要是遇見任何同班同學,就是裝做沒看見。

山學姊跟我住過一陣。我們分租一間雅房。我躲在房東附的衣櫃後面。架我從系上偷來的畫架。她在另一角。我們都畫油畫。那時也都抽菸。但菸很貴。她用的也是切過的舊畫框。我的第一塊畫布。小小的。是她送我的。是她換過自己繃的。她比我好一些。她有台灣朋友。去過台灣人的家。跟朋友聊天的樣子也比較開心。她打的工也跟我們不太一樣。她上畫室教小朋友。我們都打餐廳工。後來我們有一起在二手書店排班過一陣子。她的朋友會來買很多書。我們都會用員工價幫他們算錢。

她後來回國。我的朋友都回了國。因為在台灣找不到工作。她的工作似乎沒有很順利。還和盲人談了戀愛。後來她發現得了乳癌。那個時候我們去看過她幾次。最後一次她已走了。她的母親叫我們拿走她的東西。她母親什麼都不要留下。那個時候我沒有對任何人付出情感。對於她的死我也沒有太多感觸。但人走了所有作品就瞬間變成垃圾。她的母親跟我母親一樣不會懂這些。就變成垃圾。沒有主人捍衛的畫。她生病後還畫了一些。跟我一樣是創作量豐沛的。死亡教會我丟棄作品。我們都無名。沒有弄出過什麼。不過就畫了一些畫而已。她死後。畫還是處於停滯的狀態。我記得我們共住時她在畫一張手斷掉的裸女。她說。某老師看,只說,手,掉下來。再沒有任何話。這群名校教授從來沒有說過任何有用的話。沒有建議。沒有參考。沒有幫助。只有空洞。連一個路人都不如。

我們跟自己的母親或家人都不親。生病成了尷尬的狀態。她有一陣子也都還逃離在外。寄宿在教會友人的家。回到家時似乎也是很末期了。已經無法顧慮太多。教會朋友一直在幫她打氣。美術系朋友或男朋友什麼都做不了。我們沒有看到任何手稿。我害怕我留下的手稿。留下的隻字。缺了會想看你文字、想看你畫的人。死後一切就銷毀。被銷毀。

我們只能平靜和死亡對決。輸了一切。我從山學姊的書架上拿走了一本《夢外之悲》。這中間十年過去了。我還收藏著自己的一些畫。努力把該丟的丟掉。但我也想念那些去向不明的畫。還有掛在教授們牆上的畫。●

網友回應